明代妇女的发式

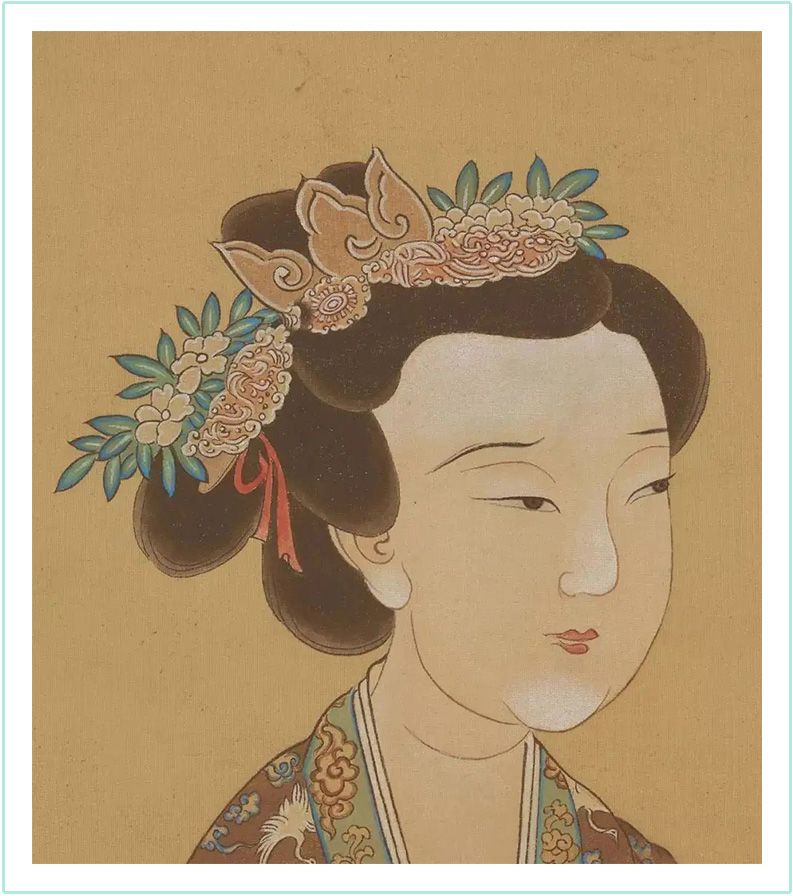

图:明代仇英仕女人物画中梳桃心髻的女子

明初,妇女的发式基本保持宋、元时的式样,到嘉靖以后,变化较多,发展出了一些具有时代特色的发式,其中以牡丹髻(jì)、桃心髻、鹅胆心髻、双螺髻等为代表。

另一方面,为了节省时间和精力,各式各样的假髻也变得非常流行,成了妇女变换发式的主要手段,当时实兴的假髻有䯼(dí)髻和发鼓。此外,当时年轻的妇女还非常爱戴头箍(gū)。

图:清代禹之鼎画作《乔元之三好图》(局部)中梳牡丹髻的女子

牡丹髻发式非常高大,实际约七寸,鬓蓬松而髻光润,髻后施双绺(liǔ)发尾,由于形如牡丹,故名。

梳此髻需用丝带或发箍将头发绾(wǎn)至头顶,再分成数股,每股上卷至顶心,再用发管固定。牡丹髻最初流行于苏州一带,后来逐渐流传到北方,风靡一时,并衍生出了芙蓉簪、荷花髻等发髻。

图:明代唐寅绘《孟蜀宫妓图》中梳桃心髻的女子

桃心髻初为扁圆形,顶部饰以宝石制成的花朵,髻后连绵交叠有数个小鬟(huán),微微倾侧,状极娇妍。后来随着发展,桃心髻的样式也从扁圆形变成长圆形,且发髻梳得更高了,并以金银丝挽结,髻顶以珠玉宝翠等装点。

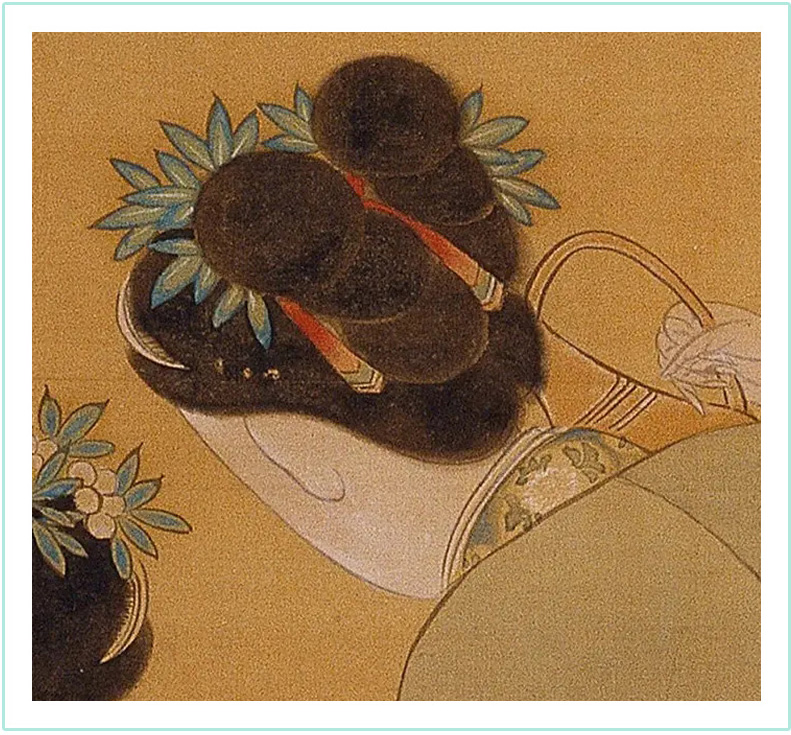

图:明代唐寅绘《孟蜀宫妓图》中梳鹅胆心髻的女子

鹅胆心髻呈长圆形,梳于脑后,一般不用花饰。

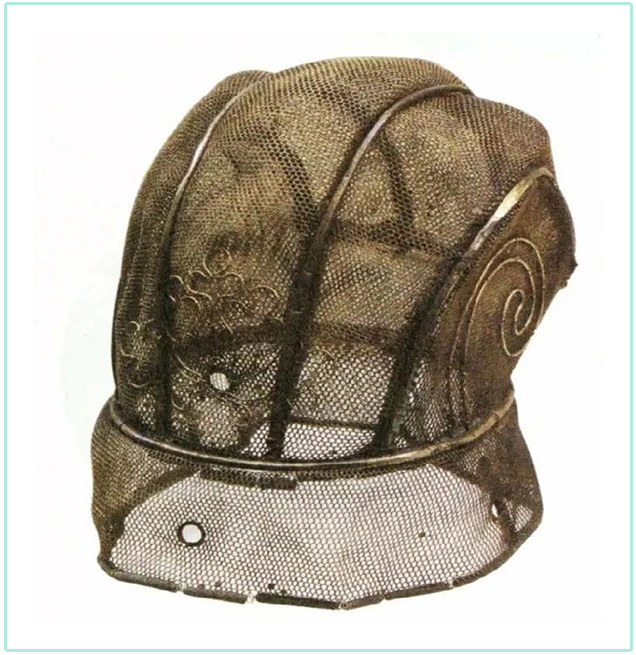

图:明代金丝䯼髻实物

䯼髻是从宋代的特髻、冠子发展而来的,是明代妇女非常钟爱的假髻(即发套),上至后妃下至庶民女性都可以使用。

图:明代金丝䯼髻实物

䯼髻的式样很丰富,一般呈圆锥状,以金丝、银丝、铁丝马尾、黑漆竹丝、头发材料等编成,也有用纸或织物做的,大概比真的发髻要高出一半,戴时罩在真髻上,以簪固定。

图:明代特髻实物

特髻是属于䯼髻的一种,实际上就是“冠”,其装饰异常繁复华丽,只有命妇才有资格在礼服、吉服中使用,是特权的象征。《明史•舆服志》记载:“一品,礼服用山松特髻,翠松五铢(zhū),金翟(dí)八,口衔珠结……二品,特髻上金翟七……三品,特髻上金孔雀六……四品,特髻上金孔雀五……”。

发鼓以金属编成圆框,覆在头上,外覆假发,以提高发髻的高度,以真发挽之,以簪绾之。

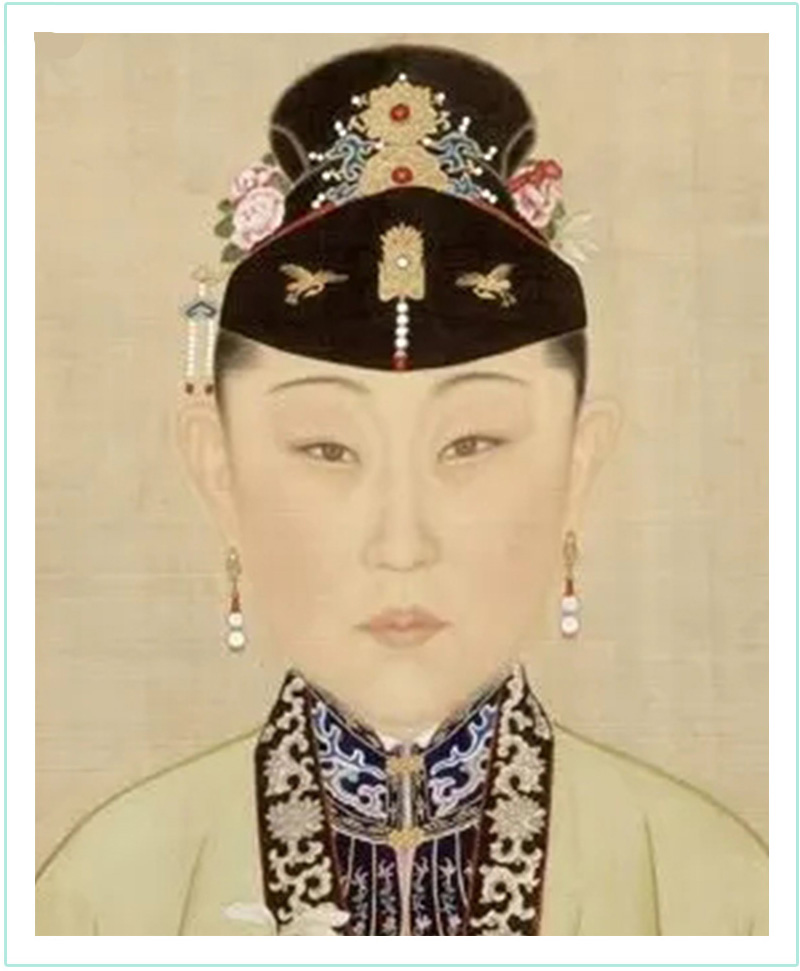

图:戴发箍的明代妇女

头箍又称“额帕”,是裹在额眉之上的特殊装饰。这种饰物在明代非常流行,上至老妇,下至小女皆爱服之。

据推测,头箍可能从“包头”演变而来,最初以粽丝编结而成,带较宽,目的是为网住头发,后来带渐渐变窄,作用变为以束发为主,装饰性为辅。