明代天子之冠

明代帝王所着之首服大体皆从汉唐发展而来,其中主要包括彰显尊贵,体现王者之尊的冕冠,皇帝朔望视朝所着的翼善冠,以及社稷等祀服所着的通天冠。

翼善冠沿袭自唐代,是明代皇帝、太子、亲王、皇室成员等所着之首服。翼善冠的帽胎或为竹,或为木,或为纸,两片展开的帽翅则是薄乌纱。明代的皇帝和当时的朝鲜国王等藩王所戴的翼善冠在外形的尺寸和颜色上均有所区别,不得僭越。

与唐代相较,明代翼善冠简化了很多。明代的翼善冠分为“前屋”、“后山”和“金折角”三个部分,冠上加二龙戏珠,金质,镶宝石,折角边沿亦用金。冠高23.5厘米,径19厘米,总重量307.5克。

明代封建帝王和其他朝代帝王一样,都对人民极其残酷无情。他们生前横征暴敛,过着荒淫无度、穷奢极欲的生活,死后还要用大量贵重器物殉葬。金丝翼善冠是解放后从明代万历皇帝的墓地定陵中发掘出土的,保存非常完整。通过它,我们可以知道当时金丝翼善冠的做法、规格和工艺成就。

这顶冠高24厘米,直径17.5厘米,重826克,用金丝作网编制而成,顶上二巾向上直举,附双龙抢宝。据研究人员推测,该冠重量过重,其实并不适合日常穿戴,而且金属本身吸光导热性比较好,也不适合在炎热的夏季穿戴。此外,从目前所有的明朝皇帝画像中,均未发现金丝翼善冠出镜。因此金丝翼善冠可能只是一件奢侈的工艺品,是用作陪葬的冥器。

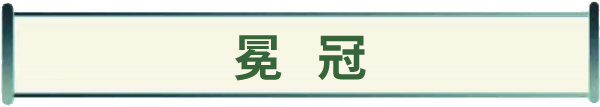

图:明人绘《中东宫冠服》中天子冕冠十二旒形制

明初,明太祖规定,祭天地、宗庙服衮冕。因此服冕冠也成了情理之中的事。据《明史》记载,明朝对冕冠有严格的礼制规定,皇帝冕冠前后各12道旒,每道旒上有赤黄青白黑共12颗玉珠,太子用11旒、11珠,亲王只能用9旒、9珠。

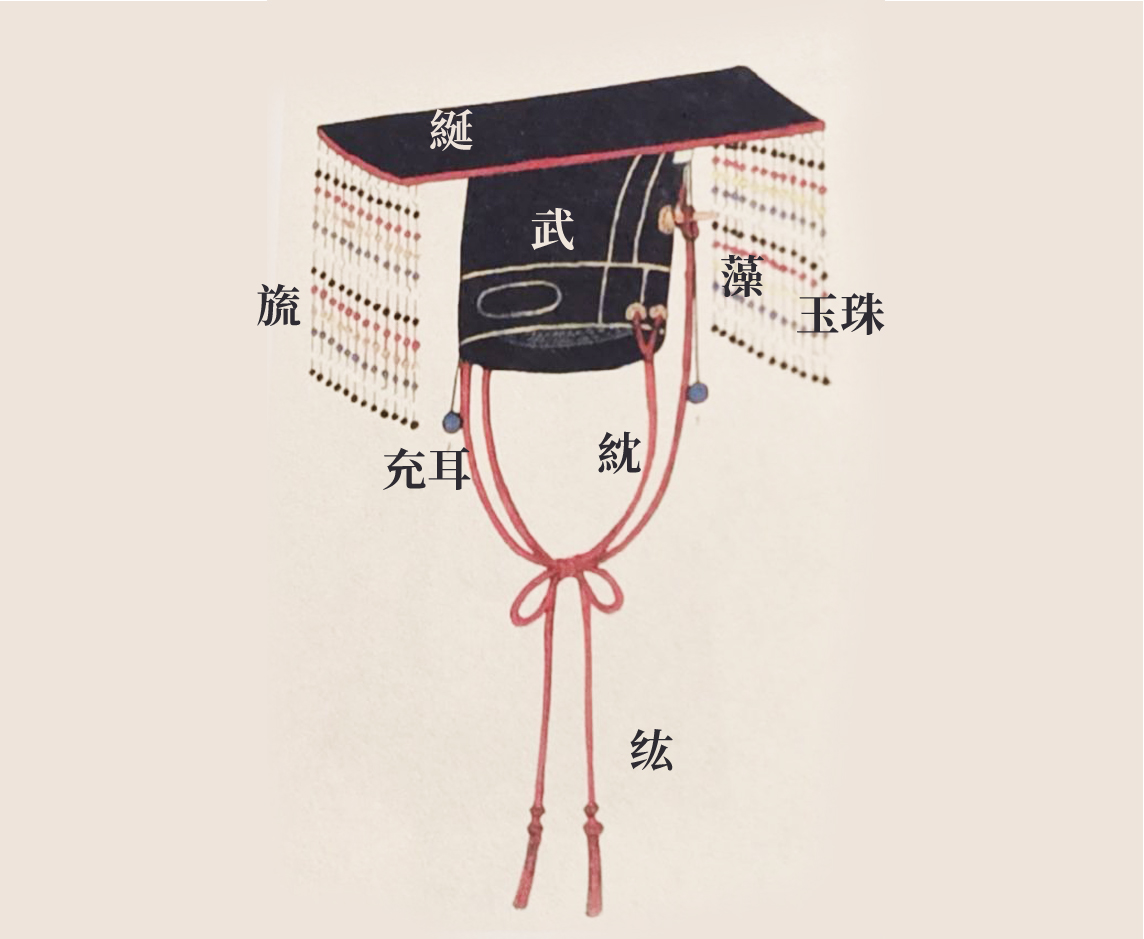

图:明定陵出土的万里冕冠原件(上)及复制品(下)。冕冠前后垂旒各十二,缀以黄、赤、青、白、黑、红、绿七彩玉珠。

冕冠由綖、旒、充耳、武、玉簪等组成。綖以桐木制作而成,长约55.4厘米,宽约27.7厘米,外部以美丽的玄色丝织品覆盖,里面为红色。旒为五彩丝线,每旒穿有赤、白、青、黄、黑五色的玉珠,一共有十二颗。五彩丝线上面有结,可以使玉珠之间保持一定距离。

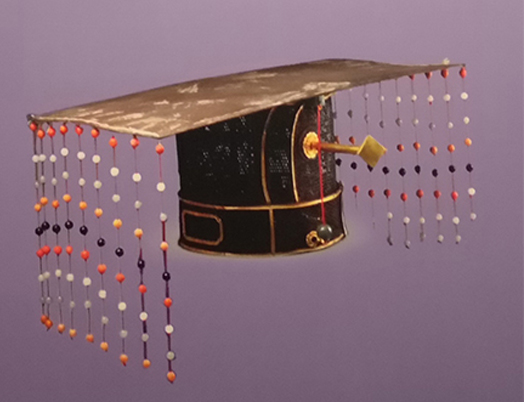

图:九旒冕冠

綖下为长条形玉衡,玉衡两端垂充耳一对,充耳用玄色紞系黄珠和白玉各一颗。武是冕冠的主体部分,大致呈圆筒形,一般是用竹丝编织,再用乌纱包裹而成。

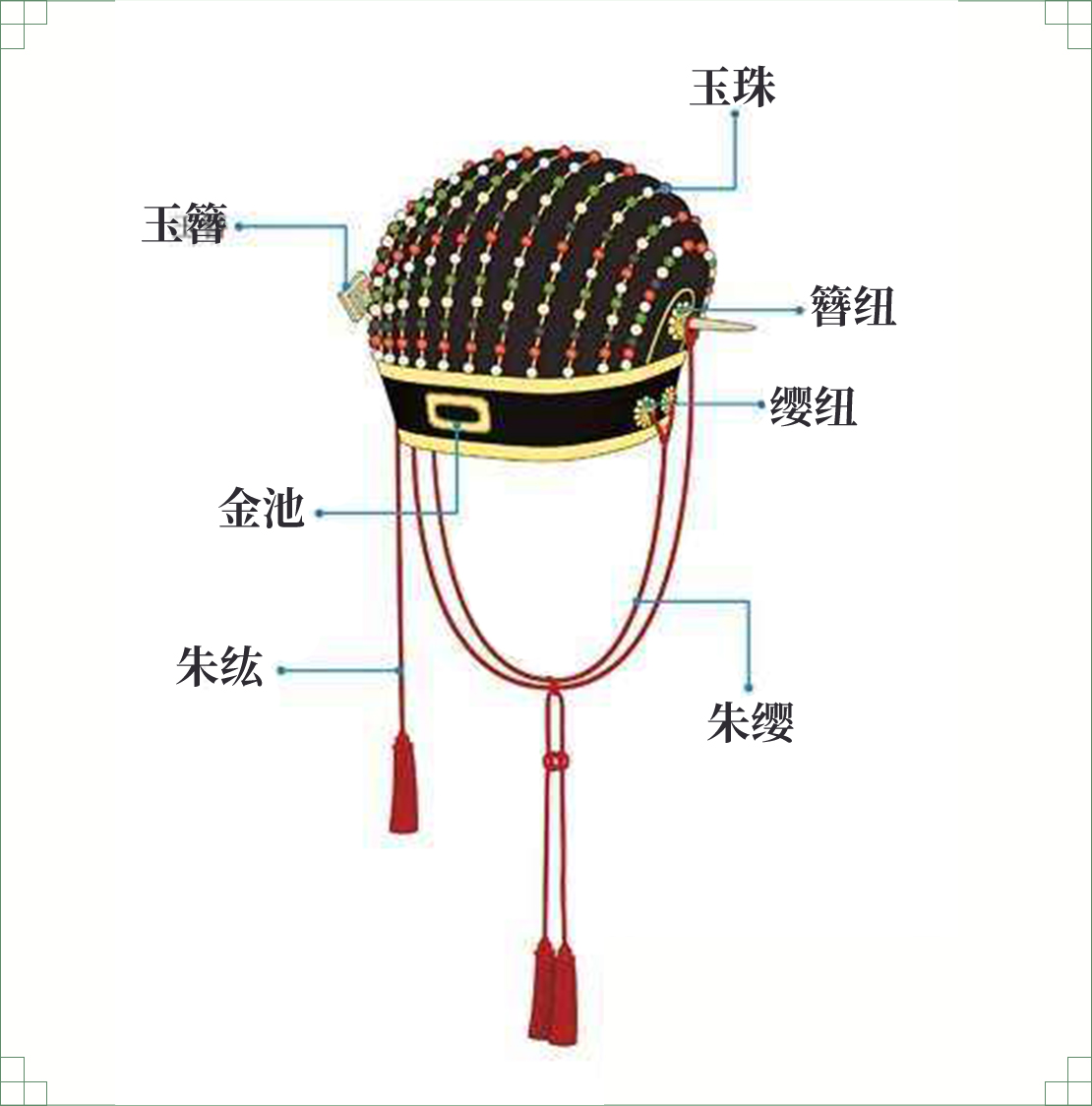

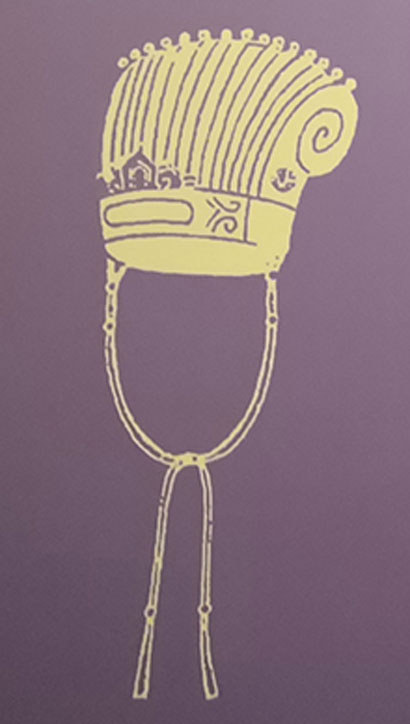

据《明史》记载,皇帝在郊庙、省牲,皇太子诸王冠婚等情况下,皆服通天冠。明朝的通天冠加金博山,附蝉十二,首施珠翠,黑介帻,组缨,玉簪导,配绛纱袍。

从唐代开始,通天冠上常饰有许多小圆球之类的珠翠。至明代时,通天冠上面的珠翠变得更多样和华丽。北京石景山法海寺壁画中的通天冠,上下缀满了大小珠翠,极尽璀璨之能事。