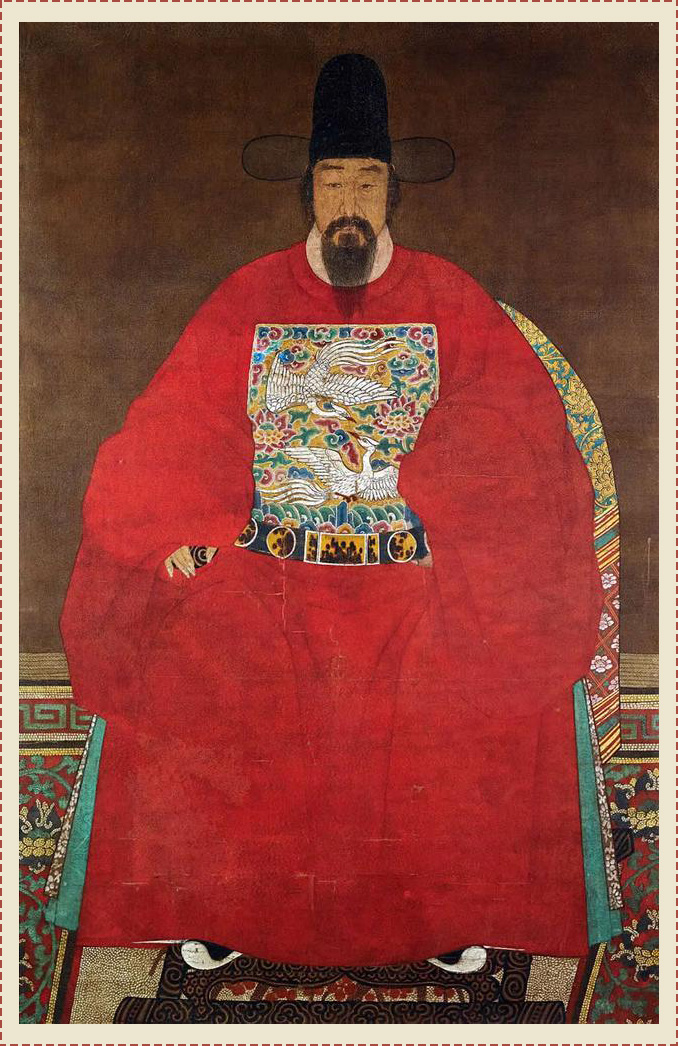

图:明代文官着常服像

常服是明代官员日常常朝视事(即在自己的馆署内处理公务)时所穿的官服,也是明朝官员的主要服饰。常服的基本搭配为乌纱帽、团领衫、革带、褡护、贴里、靴等。

图:潘允徵墓出土的明代乌纱帽

乌纱帽在明代被定为官帽,成为做官为宦的代名词。明代的乌纱帽与唐宋时期的“幞(fú)头”相近,前有半圆的顶,后部有后山突起,呈前低后高的台阶形,两侧各插一翅,通体皆圆,以纱为外表并涂以黑漆。乌纱帽内另用网巾束发。

图:永乐年间的武一品官

所着乌纱帽

明代乌纱帽的形制在不同时期有所不同,前期两翅下垂,后山低矮。中期两翅硬挺。嘉靖年间开始,乌纱帽的后山开始增高,逐渐冲破天际。

明朝规定,官阶越大,乌纱帽的双翅越窄,官阶越小,双翅越宽。

团领衫也称“圆领衫”,形制为圆领、大襟右衽、大袖,左右两侧出摆。衣身前胸、后背处各绣补子。

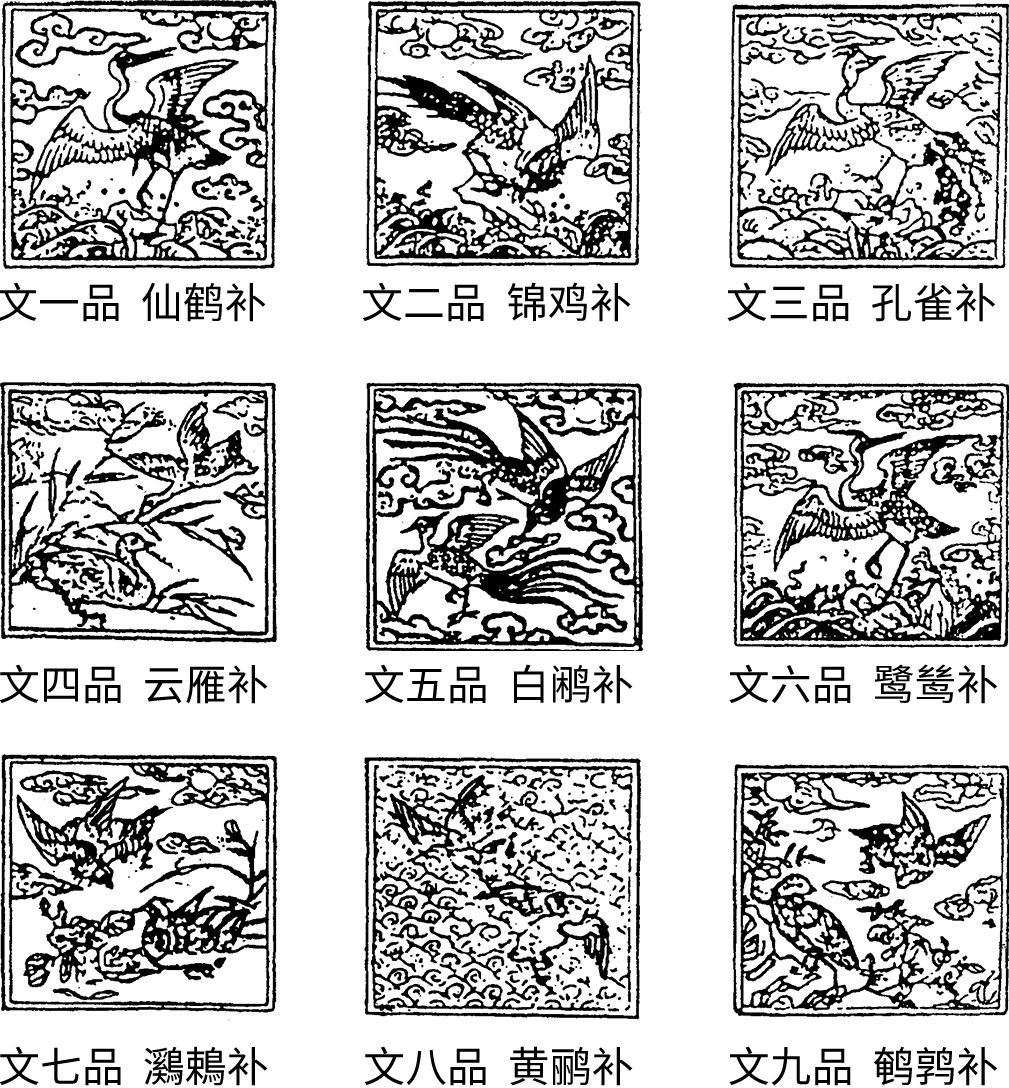

图:文官常服补子纹样

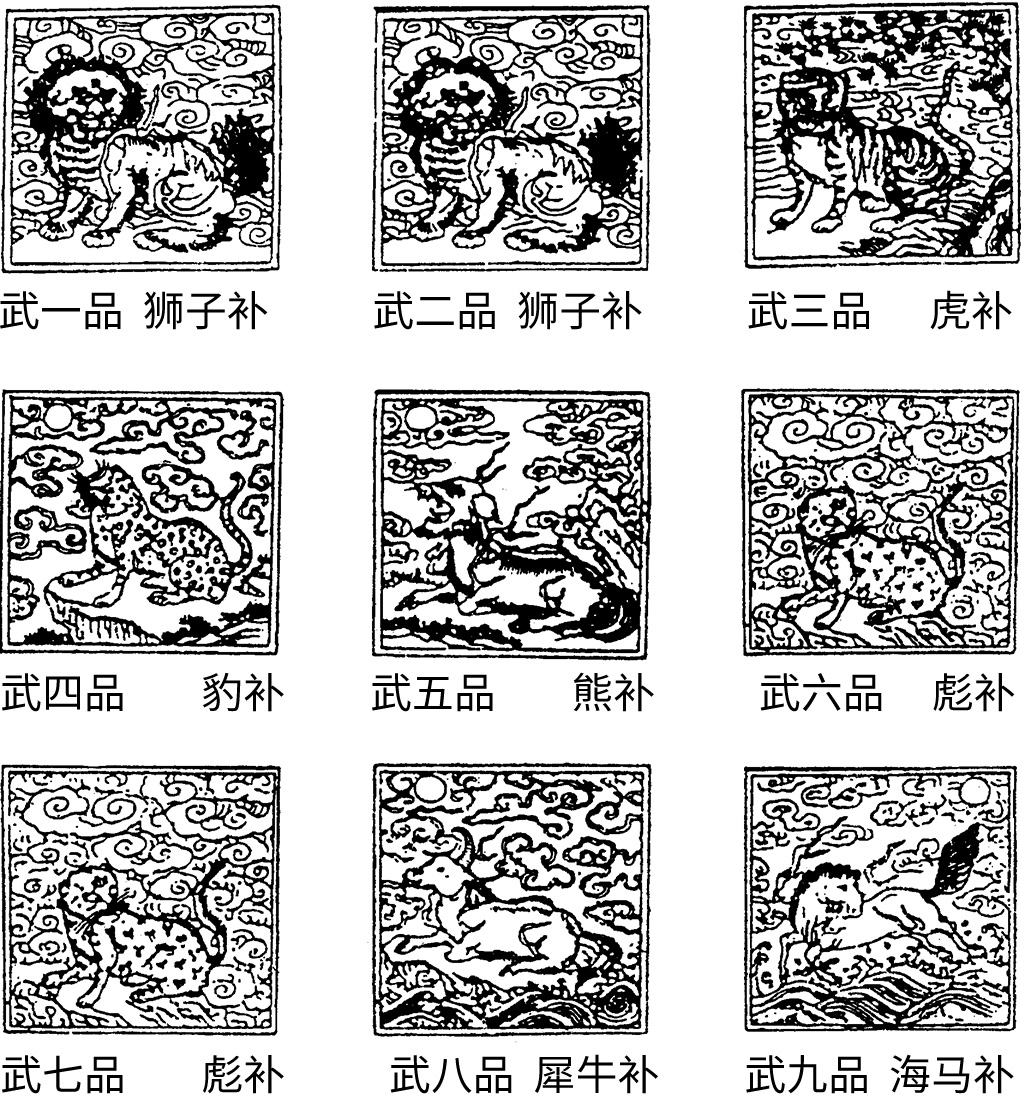

图:武官常服补子纹样

明代常服所配的团领衫最大的特点便是胸前的“补子”。所谓补子是指以金线或彩丝绣织成禽兽纹样,缀于团领衫前胸、后背上的一种织物,通常为方形。

明代依据官员官职和品级的不同,对其团领衫上补子所绣的纹样进行了严格的规定:文官用禽,武官用兽,且禽与兽的图案尊卑有别。《明史·舆服志》记载:公、侯、驸马、伯服,绣麒麟、白泽。文官一品仙鹤,二品锦鸡,三品孔雀,四品云雁,五品白鹇,六品鹭鸶(sī),七品鹏湍,八品黄鹂,九品鹌鹑,杂职练鹊。凤宪官獬(xiè )豸(zhì)。武官一品、二品狮子、三品、四品虎豹、五品熊罴、六品七品彪,八品犀牛,九品海马。

图:明代大红色暗花纱绣云鹤团领衫

此外,常服圆领衫的衣料只能用杂色贮(zhù)丝、绫罗、采绣,且不许用玄、黄、紫三色,也不许织绣龙凤纹样。

图:明代蓝色暗花纱

贴里为直领、大襟右衽、宽袖,衣身前后襟上下分裁,腰部以下做褶,似百褶裙状。衣身左后侧开衩。领部加白纱护领。

图:明代白色素纱褡护

褡护为直领、大襟右衽,无袖,左右两侧开衩并有双摆。领部加白绸护领。

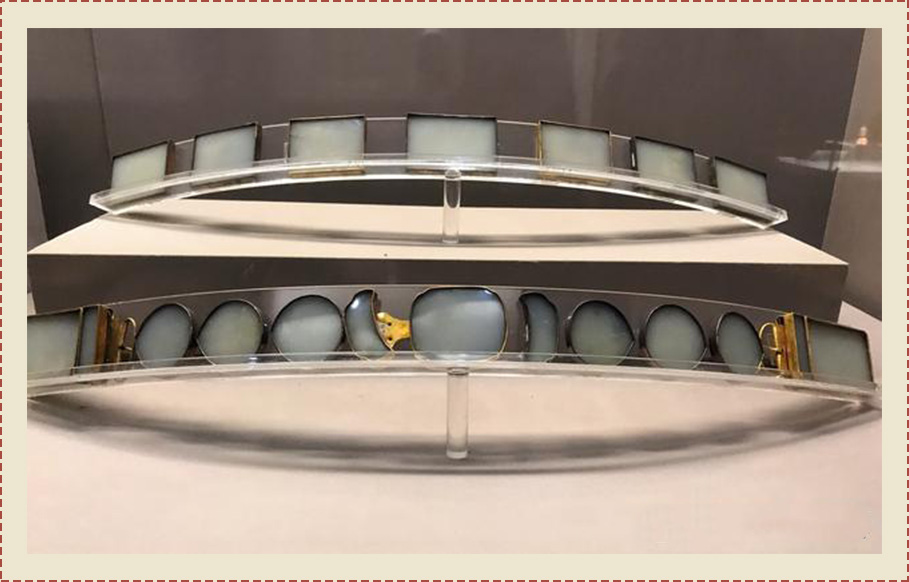

图:梁庄王墓出土的明代金镶青白玉带

革带的材质也是区分官员尊卑等差的一种标识,比如一品用玉带,二品用花犀,三品用金钣花,四品用素金,五品用银铍(pí)花,六品、七品用素银,八品、九品用乌角。

图:梁庄王墓出土的明代金累丝镶宝石带

明朝官员常服所配的革带为双挞(tà)尾革带,即左右各有一个挞尾。这种革带是束而不系的,只用细绳系于腋下衣肋之际,没有束腰作用,是纯粹的装饰用具,为的是使佩戴者显得雍容大气。