清代汉族女子的发式

在服饰、发式方面,由于清代“男从女不从”的特赦令,汉族女子得以保留本民族的发式。清朝初期基本沿袭了明代的旧制,许多明代流行的发式,在清代依然可见,如松鬓扁髻、牡丹头等。

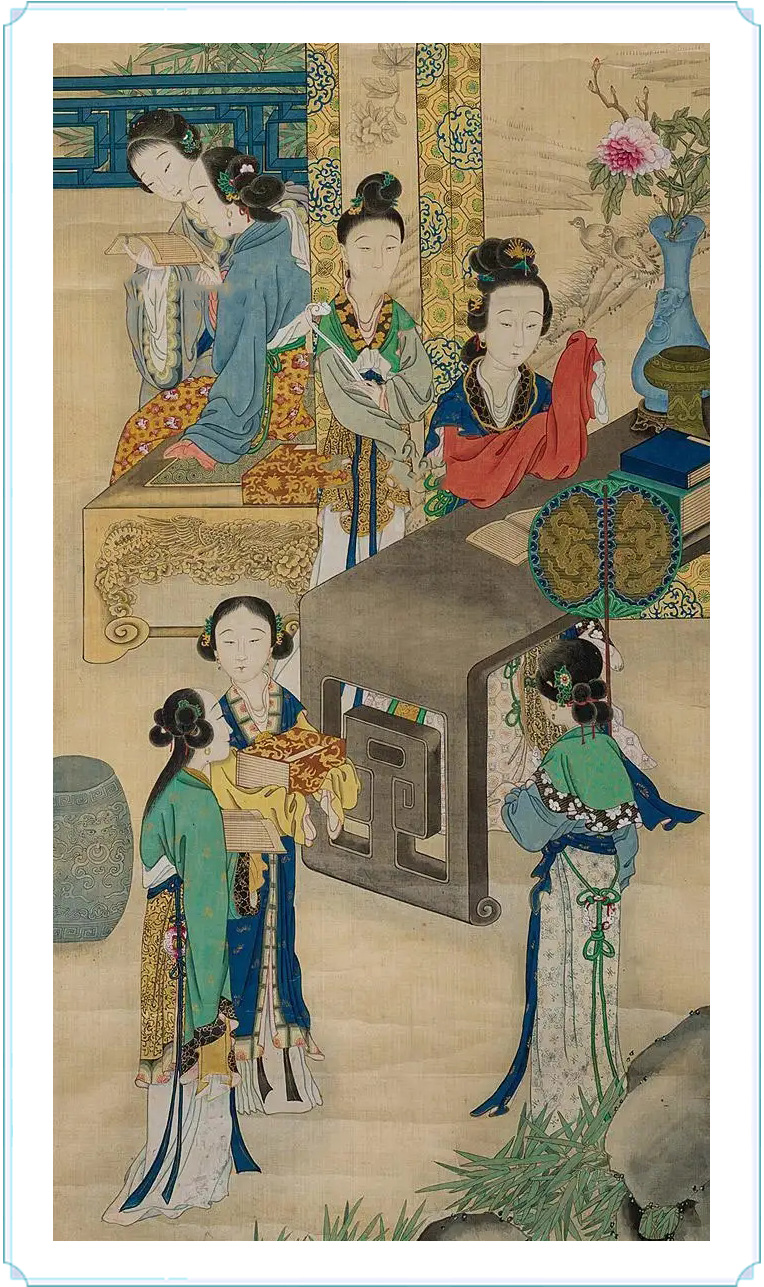

图:清代仕女图中梳不同发式的女子

此外,清代汉族女子又在前代的基础上创造了许多新髻式。清代李渔在《闲情偶寄》中记载:“窃怪今之所谓‘牡丹头’、‘荷花头’、‘钵盂头’,种种新式,非不穷极新异,令人改观。”

图:牡丹头

牡丹头又称“牡丹髻”,明代便有,清代依然流行。它是一种鬓发较为蓬松、耸立而发髻光润的高髻,依靠假发与内衬的支撑,高度可达23厘米左右。苏州女子最先梳这种发式,后来逐渐流行于北方。

图:荷花头

荷花头和牡丹头差不多,也属一种高髻。梳挽时将发掠至头顶,以丝带或发箍(gū)系结根部,然后将头发分成数股分别上卷于顶心,以簪钗固定。因其造型与荷花相似,故得名荷花头。

图:钵盂头

钵(bō )盂(yú)头流行于明末清初,属于一种高大的髻式,因外形与覆盖着的钵盂极似,故得名钵盂头。梳挽此髻时,先将头发盘成一个硕大的圆髻,然后以丝带将其扎结在头顶,或插上簪钗固定。这种髻式样工奢华,梳理起来费时费力,故流行时间并不算长,到了清末期就逐渐被淘汰了。

图:大盘头

自清代中期开始,汉族女子逐渐摒弃高髻,开始崇尚扁小型的髻式,“大盘头”就是其中的代表。这种发髻是将头发梳成一束挽至颅后,盘旋成扁圆形的发髻,从侧面看头部像顶着一个大圆盘。

图:圆髻

圆头又称“圆髻”,造型与大盘头相似,只是颅后头发盘旋成一个球状发髻,周围用簪钗固定。

图:松鬓扁髻

松鬓扁髻又称“扁髻”,是明末清初流行的发式。梳此髻时,先将两鬓、前额的头发都向上梳起,再在左右两边编成扁髻。其发际部分蓬松而高卷,给人以端庄、高雅之感。

元宝头主要以盘叠的方式梳理。其髻型通常硕大而厚实,中间还插着扁簪加以固定和压实,中心略微凹陷,两头则被挤压得有些翻翘,其形状十分像个元宝。

图:平 头

平头是清代后期汉族妇女比较普遍的一种发式,是在元宝头的基础上发展而来的。与夸张华丽的高髻风格截然不同,平头不用假发做衬垫,主要采用真发梳成,具有简洁、自然、清爽、舒适的特点。

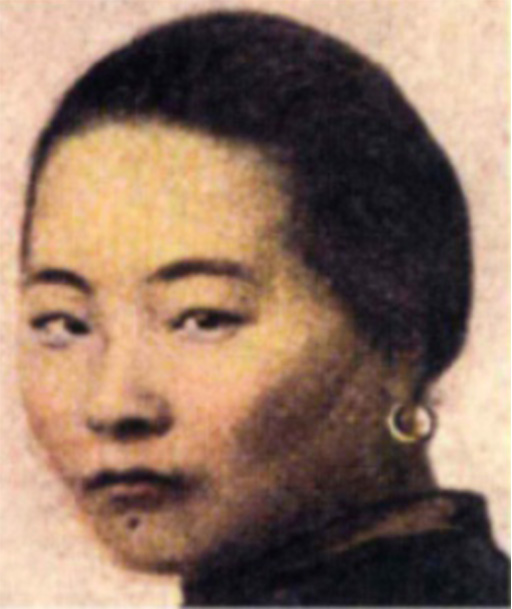

图:苏州髻(左侧女子)

苏州髻又名“苏州撅(juē)”,流行于清代中晚期,是一种形状高翘的长髻,因始从苏州传至各地,故得名苏州髻。梳此髻时,将头发在头顶编成发髻,然后从颅后伸出,并且使其翘起。

图:平三套

“平三套”是把发根用绒绳绑成一尺多长的长棍,再套上个鞋帮似的长假髻,用发簪固定。

喜鹊尾是一种下垂的发式,集发于颅后,整理修剪成尖角之状,长长地下搭于肩背,有的竟长达六七寸,因式样与喜鹊羽尾相似而得名。这种发髻是以钢丝架构而成的,上面再缠以黑色假发。

图:包 髻

包髻是一种长方形头巾, 戴时将对角折叠,从额前向后面缠裏,再将巾角绕到额前打结。包髻有三种形式:包裹住全部头发;仅包裹头顶发髻;仅包裹颅后头发,不包裹发髻,将头巾从颅后包向前额发际。

清代,由于剃发令的实施,男子已不扎巾,不过扎巾的习惯在妇女间仍流行。巾的颜色不限于黑色,使用绫、纱等面料制成,十分薄软。

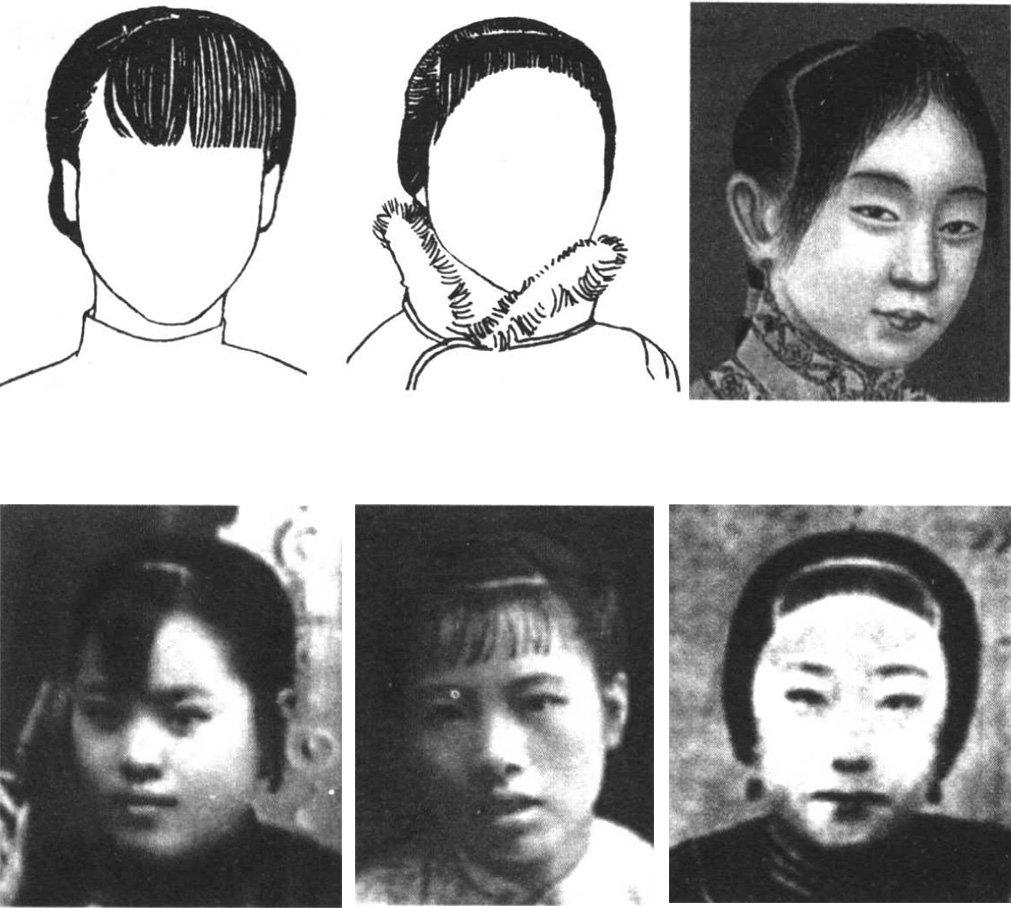

图:从左至右、从上至下依次为一字式、垂丝式、燕尾式、一撮式、卷帘式、满天星式

清代未成年的汉族女孩,额头上总会留一缕短发,即我们说的“刘海”。刘海最初为年幼的小女孩专用,渐渐地,许多成年女子也留起了刘海。清代较流行的刘海式样有一字式、垂丝式、燕尾式、一撮式、卷帘式、满天星式等。