隋朝女子发式

髻(jì),原本称作“结”或“紒”(jì),也称“髻子”,指的是将头发挽束盘结于颅后或头顶。因挽束方式不同,形成的髻也形状各异。发髻的出现最早可追溯至商周时期,到了战国时期,“髻”逐渐普及。古代女子的髻形各式各样,很多样式是历代流传的,也有些发式会在一些时期尤为流行。

隋朝时期,不论身份高低贵贱,女子皆流行梳低平扁宽的发髻,或自下而上盘卷成一髻,或分左右两边卷成两髻,有的形状似帽,有的状如平云。

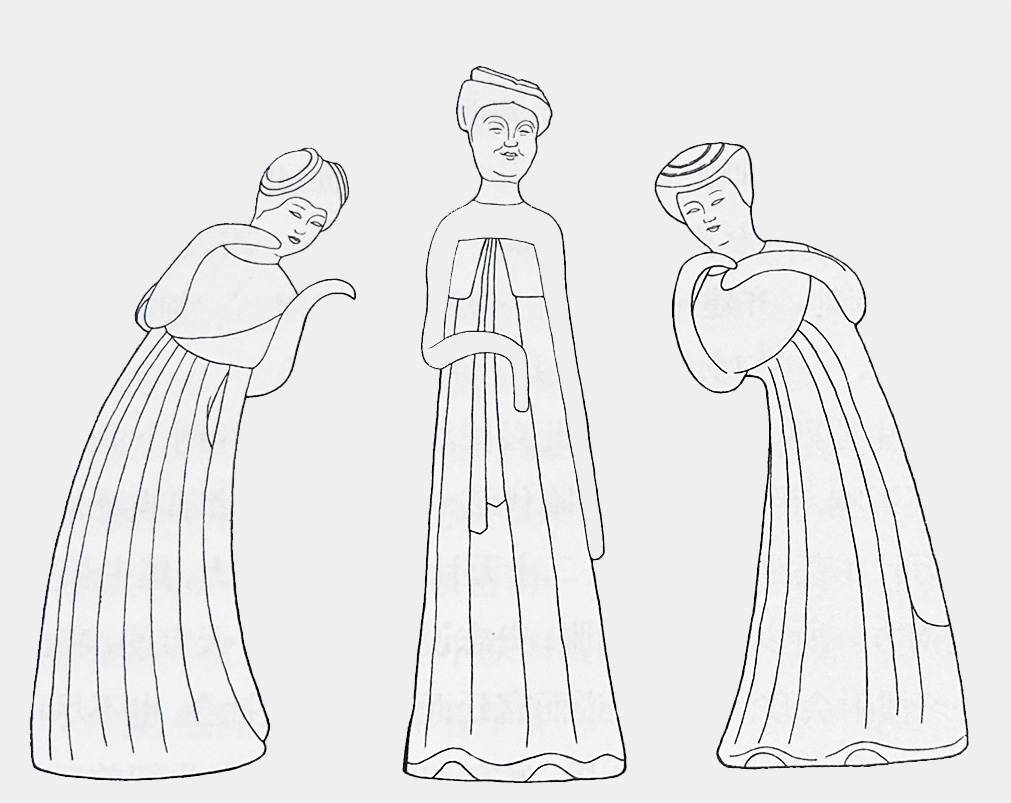

图:隋大业十二年韦裔墓出土的弹琵琶女俑

图:隋大业十二年韦裔墓出土的女舞俑

平云髻通常是将头发挽束后层层堆叠,一般为两层或三层。例如收藏于河南博物院的隋代彩绘仆侍陶俑,侍女们都身穿高胸裙和小袖衫,头梳平云髻。

沈从文先生在《中国古代服饰研究》一书中,将隋朝时期流行的这种发髻堆叠三层的发式称为“三叠平云髻”,这种发型的顶部通常平而阔,额头和两鬓的头发通常剃得很齐。

曾藏于北京故宫博物院的隋朝青釉陶舞乐俑,发式就是隋朝典型的三叠平云髻,也有学者认为这一发式即为隋炀帝时宫廷之中流行的“朝云近香髻”(出自《中华古今注》“大业中令宫人梳朝云近香髻”)。

图:【隋】青釉舞女俑

唐人段成式曾在其研究发髻的专著《髻鬟品》中记述:“炀帝宫有迎唐八鬟髻、又梳翻荷髻。”后世学者考证称,隋朝时的翻荷髻指的就是整体扁平、一侧向上翻卷的发髻,因形似初生时未完全展开的嫩荷而得名。

图:隋·白釉女俑(上海博物馆藏)

这种发式通常是将长发挽束为一股,绕出向额顶倾斜的扁圆形鬟髻,然后再从髻下将长发绕额平盘,在头顶一侧翻卷向上,将发尾收入鬟中。

明末清初戏曲家徐士俊曾作《十髻谣》总结古代女子流行的发髻式样,其中描述隋炀帝时的发髻即为“坐愁髻”,所谓“江北花荣,江南花歇。发薄难梳,愁多易结”。

虽然关于此髻的具体形态未有详细史料记载,但据现代研究者推测,这种发髻的形态应该是并列的双髻平坐于头顶,也就是很多隋代女俑头上常见的、头发中分为二的低平发髻。

例如西安长安区柴恽(yùn)墓(大业二年)出土的无臂女俑,头发就是从头顶一分为二,分成两个低平的发髻相对卧于头顶。西安市文物保护考古研究院于2006年发掘的隋朝张綝(chēn)与薛夫人合葬墓中,也出土过一个仅存头部的女俑,其发髻也是同样的发式。

图:柴恽墓(大业二年)出土的无臂女俑

图:张綝夫妇合葬墓中出土的女俑

由此可见,隋朝女子流行较为低平的发式。现今有文字记载的隋朝女子发式有:凌虚髻、祥云髻、朝云近香髻、奉仙髻、侧髻、双鬟望仙髻、翻荷髻、坐愁髻、盘桓髻等,但其中大多数发式都已经无资料可考,只有上述的平云髻、翻荷髻等被复原。