唐·天子之冠

公元581年,隋文帝杨坚统一南北朝。由于各族长期交融,南北服饰合璧,难以大规模变易服制。直到大业元年(605年),隋炀帝即位,才下诏拟定服制

唐初延续隋朝旧制,高祖武德四年(621年),正式颁布车舆衣服之令,冠服制度开始确定。到了盛唐时期,政治昌明,文化繁荣,经济发达,兄弟民族及外国使者大量云集长安,衣冠服饰方面也兼容并蓄,大放异彩。

图:新疆伯兹克利石窟盛唐壁画和敦煌石室发现的唐咸通九年刊本《金刚般若波罗密多经》卷首画所画

用途:皇帝冬至日受朝贺、平日上朝以及在后宫燕居时佩戴,既用于节日,又用于平日。

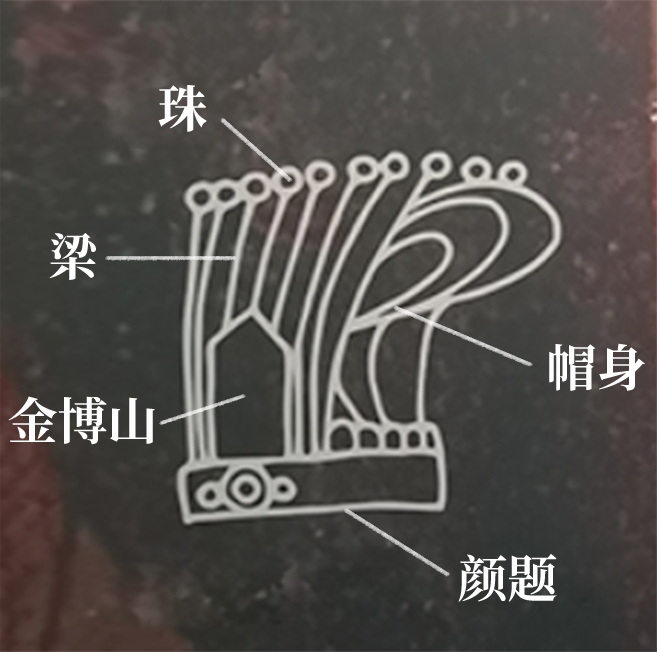

金博山:缩小成圭形,向前倾斜,上面饰有王字或附蝉。

颜题:颜题原指古代头巾覆盖额面的部分,通天冠的颜题呈规范的帽圈形。

帽身:向后旋转倾斜。

珠:冠上饰有珠玉装饰。

梁:帽身上等距离的直线纹就是通天冠的梁,有12根梁和24根梁两种形制。

图:唐太宗画像

用途:唐太宗将其作为初一、十五上朝时的穿着,唐玄宗时期(开元十七年)废弃。

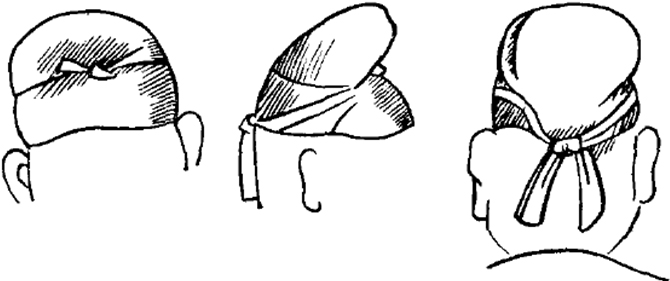

翼善冠:由幞(fú)头发展而来,前低后高,以硬挺的漆纱为面料。

脚:由幞头的软脚发展而来。唐中期以后,软角变成硬角。

图:宋•李公麟《唐人打马毽图》中的唐玄宗

图:幞头-翼善冠

隋唐常服中的幞头在鲜卑头巾的基础上改进而成,有四脚,两脚系于髻前,两脚结于脑后。

唐朝时,制作幞头的材料为漆纱,在裏幞头之前,还会在髻上罩巾子,巾子的形状影响幞头的外观。同时,幞头脚由软变硬,由下垂变成翘起。

图:陕西西安唐章怀太子李贤墓壁画《客使图》(局部)

用途:用于讲武(古代帝王操练和检阅军队的仪式)、出征、搜狩(春獀和冬狩,即古代帝王春、冬之时举行的射猎活动)、大射(为祭祀择士而举行的射礼)等。

笼冠:套在帻上的笼状硬壳,东汉时出现,各朝各代造型有不同,唐贞观年间的外罩呈梯形,后演变为笼巾。

平巾帻:帻是裹在额头上的布,平巾帻于东汉时出现,平顶,是戴冠时的衬垫物。唐朝时,帻身变大,后部的耳升高向外扩大,从正面角度看,外部轮廓像一个元宝的剖面。帝王的平巾帻上加金附蝉。