唐朝中后期,常服逐渐取代朝服和公服,在朝会及办公等重要场合,都可以穿常服。

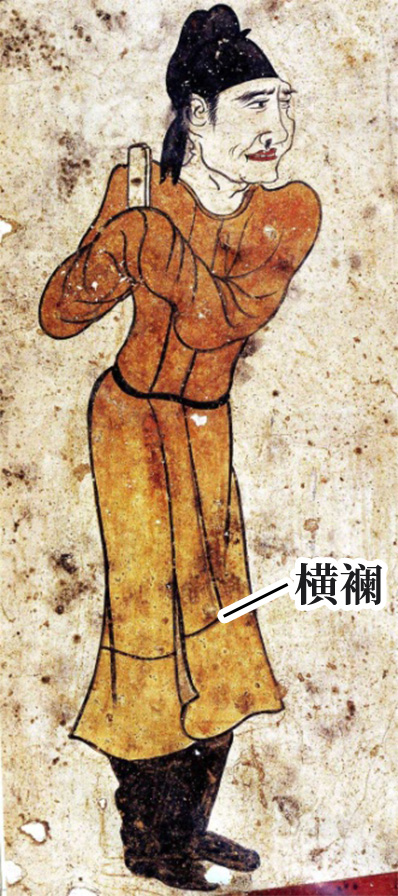

头戴幞(fú)头,身穿窄袖圆领襕(lán)袍,下长过膝,下摆施一横襕,腰束革带,脚穿乌皮六合靴。这就是唐朝官员的日常穿着。

官员穿常服时戴幞头,不同时期幞头的形制有所不同,唐初盛行软脚幞头,系于脑后的幞头“脚”自然下垂。

图:唐代屏风画《侍马图》(局部)

中的平头小样幞头

初唐之后,两“脚”逐渐加长,演变为“长脚”。中唐时,两“脚”又变短,有的还将“脚”反曲朝上。

到了晚唐时期则流行硬裹硬脚幞头,头上包裹发髻的巾子质地硬挺有型,幞头脚中加入铁丝、铜丝等作为骨架,两脚犹如硬翅。

图:韩滉《文苑图》中戴硬脚幞头穿襕袍的晚唐士人

襕袍最大特征就是不开衩、在小腿中部附近加一圈横襕,取“深衣”上下分裁之意,所以又称“襕袍”“襕衫”。

官员常服品级的差异主要体现在品色制度上,即不同品级的官员配不同颜色的官服。隋炀帝大业六年( 610年)正式将常服纳入律令体系,唐在隋的基础上逐步将常服体系规范化。

图:唐乾封元年韦贵妃墓壁画

据《旧唐书·舆服志》记载,唐高祖以黄袍为常服,亲王及三品以上穿紫袍,五品为朱袍。至太宗时,七品穿绿袍,九品穿青袍。至玄宗贞观年间,又定三品穿紫色,五品以上穿绯色,六品、七品穿绿色,八品、九品青色。

虽然唐朝不同时期对官员常服的颜色规定时有变更,但总体遵循了以紫、绯、绿、青四种颜色来区分官员品级高低。

图:懿德太子墓壁画《阙楼仪仗图》

中身穿不同颜色襕袍的官员

除颜色之外,常服还会以腰带饰物来区分品级,从高到低依次为:玉、金、 银、鍮(tōu)石(指黄铜)。