元代皇帝之冕服

冕(miǎn)服是汉族对皇帝礼服的一种称呼。元朝是蒙古族建立的王朝,也有冕服。元代冕服出现并开始使用是在1253年的秋天汗王加冕时,然而当时加冕所使用的并不是历代以来传统的冕服,而是蒙古族的冕服。至于它的形状特征,由于缺乏史料,目前无法确定。直到1330年,元朝的加冕制度才完全确立。元朝的服饰制度与前代没有太大不同,只在个别细节上有所改进。例如,绵毛开始由珍珠和兖(yǎn)州龙符制成,与唐宋相比,图案也简化了。

和唐宋明一样,元代其实也有汉式的“冕服”。冕服的使用通常是在祭天(昊天上帝,非长生天)和祭太庙两种很庄重的汉式祭祀场合,其他时候,元代的皇帝基本不穿冕服。

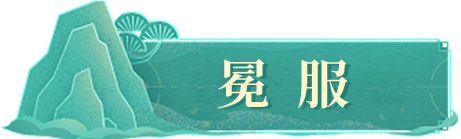

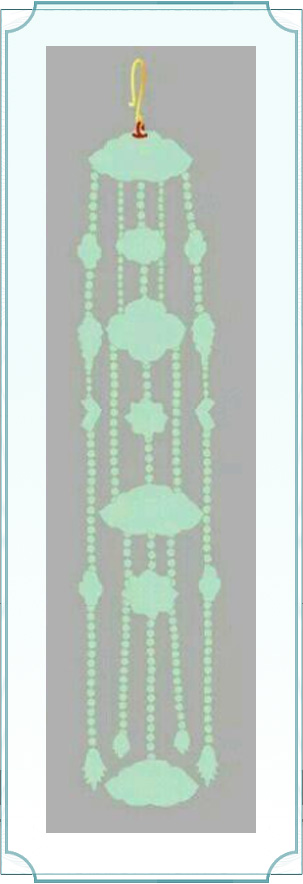

图:元世祖忽必烈衮(gǔn)冕复原图

冕服的服色一般都很素雅,为“青表朱里”,这种服色就是外面一层是青色,里层是朱红色,然后四周用“云龙”纹装饰。冕冠前后各垂十二旒(liú),与唐宋相似。据《元史•舆服志》描述,皇帝祭祀用衮服、蔽膝、玉簪、革带、绶(shòu)环等饰有各种龙纹,仅衮服上就有八条龙,领袖衣边的小龙还不算在内。

以漆纱覆盖。上覆叫綖(yán),外青里朱。綖的四周绣云龙。冠上缀珍珠。綖的前后用珍珠做旒各十二串。綖的左右系以玄紞(dǎn),下方系着黈纩(tǒu kuànɡ),纩为黄色。冠的周围,覆有珠云龙网结。綖上横着一条天河带,左右下垂至地。冠身以珠钿窠(diàn kē)网结,有翠旒朱丝组,属诸笄,为缨络,以翠旒调珠,玉簪导横贯于冠。冕天板长一尺六寸,广八寸,前高八寸五分,后高九寸五分,身围一尺八寸三分。

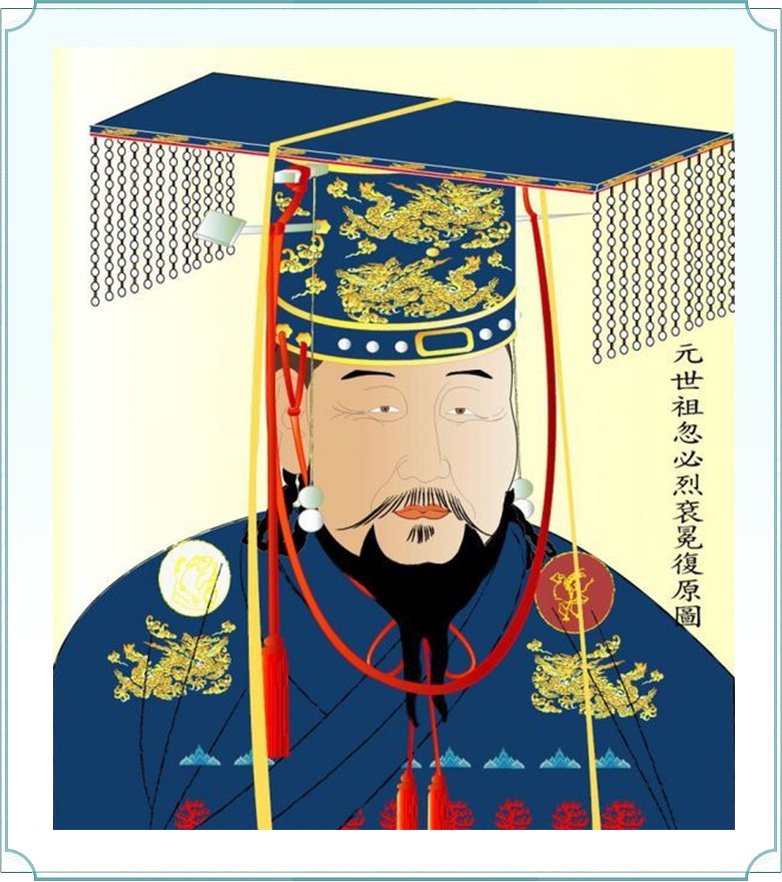

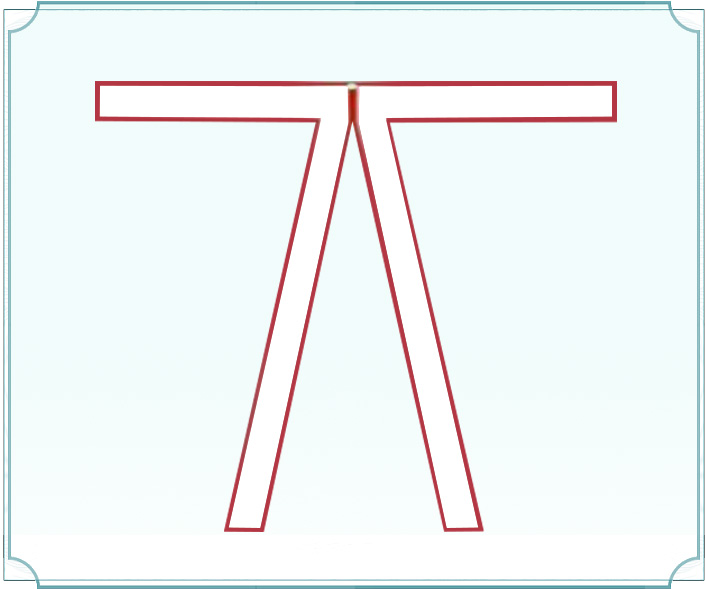

质地为青罗制成,饰有生色销金帝星、日、月各一、升龙四、复身龙四、山三十八、火四十八、华虫四十八、虎蜼(wèi)四十八。

图:元代初期皇帝冕服复原图(前)

图:元代初期皇帝冕服复原图(后)

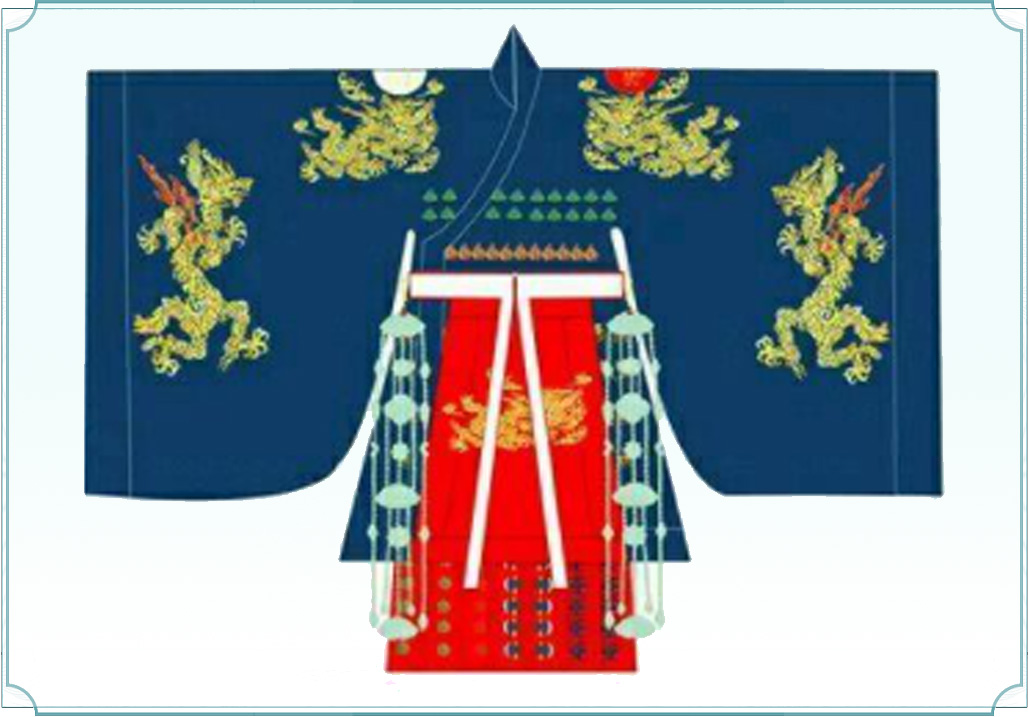

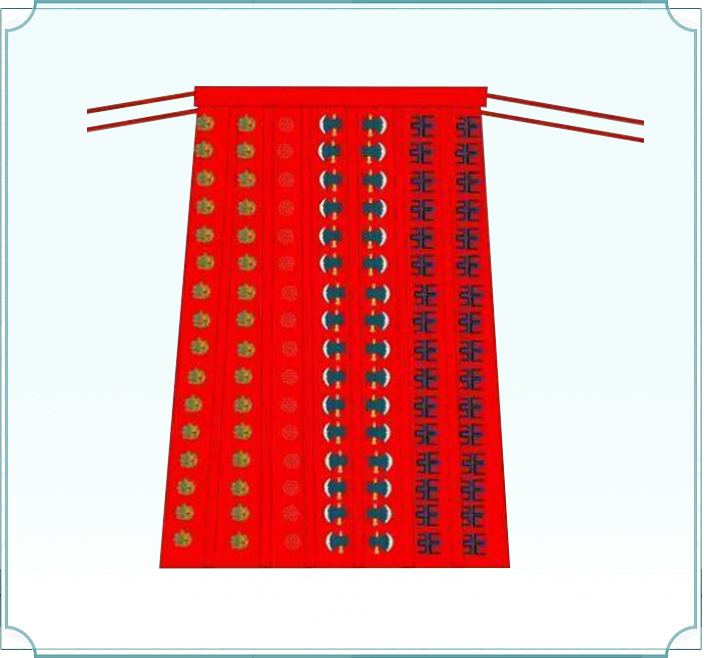

质地为绯罗制成。形制就像裙子,饰以文绣,共一十六行。每行绣有藻二、粉米一、黼(fǔ)二、黻(fú)二。

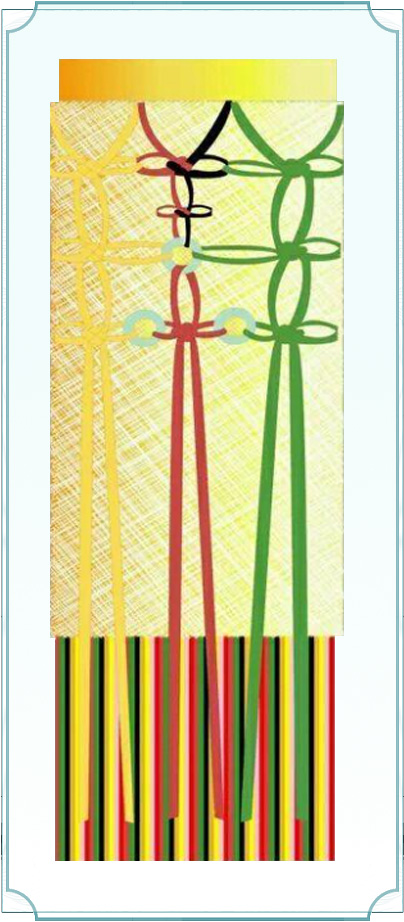

图:元代初期皇帝衮冕裳

质地为白纱,绛色缘边,黄勒帛副之。

以绯罗制成,有褾(biǎo)。绯绢为里,其形如襜(襜),袍上着之,绣复身龙。

玉佩由衍(yǎn),琚(jū),瑀(yǔ),冲牙及璜(huáng)组成。冲牙以系璜,珩下有银兽面,涂以黄金,双璜夹之。次又有衡,下有冲牙。傍别施双的以鸣,用玉。

图:元代初期皇帝玉佩复原图

以绯白二色罗制成,合缝为之。

图:元代初期大带复原图

以纳石失制成。纳石失也就是金锦。上有三小玉环,下有青丝织网。

图:元代初期皇帝衮冕绶复原图

以纳石失制成,有双耳二,带钩,有珠宝装饰。

以红绫制成。

以玉制成,长一尺二寸,有袋副之。

冕服的制作以罗为主,辅以纳石失。纳石失是波斯语词“织金锦”的音泽,源于阿拉伯语,纳石失是元朝宗亲贵族中最具特色的制作衣服的面料。元朝冕服受唐朝和宋朝的影响,太常博士们在对唐宋的冕服制度进行了充分的研究和整理的基础上,结合元朝民族特色而制定出元朝冕服,充分利用能够体现蒙古特色的织物——纳石失制作冕服。

皇太子服饰和皇帝服饰的主要区别在于皇帝的外衣有太阳、月亮和星星,膝盖处绣有龙纹,冠上珠旒数量也有所不同。章纹服饰制度为中国古代封建王朝历代皇帝所使用(除清朝之外),但十二种章纹图案在服装和衬裙上的使用因习俗不同而有所不同。