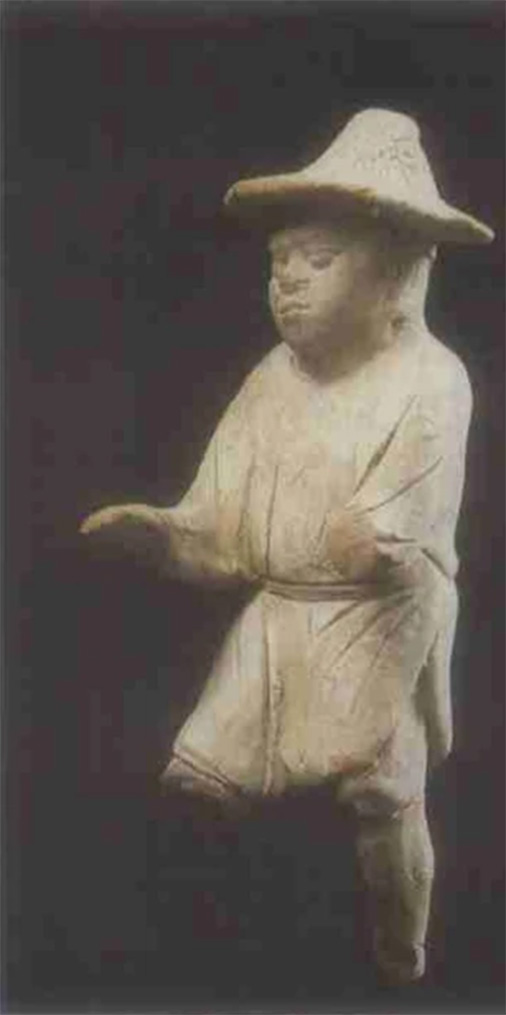

唐代疆域广大,经济繁荣,文化发展,与西域、中亚、中东的各国、各民族之间往来频繁,这使得唐代男性服饰受胡服影响深刻,庶民男子的袍衫在结构形式上,与秦汉、魏晋时期相比有了很大变化。

唐代男子最典型的袍衫,受当时的胡服影响,一改汉代的交领、宽袖等特征,以鲜卑小袖袍为基础形貌,演变出了以圆领、翻领、窄袖为特征的袍衫。

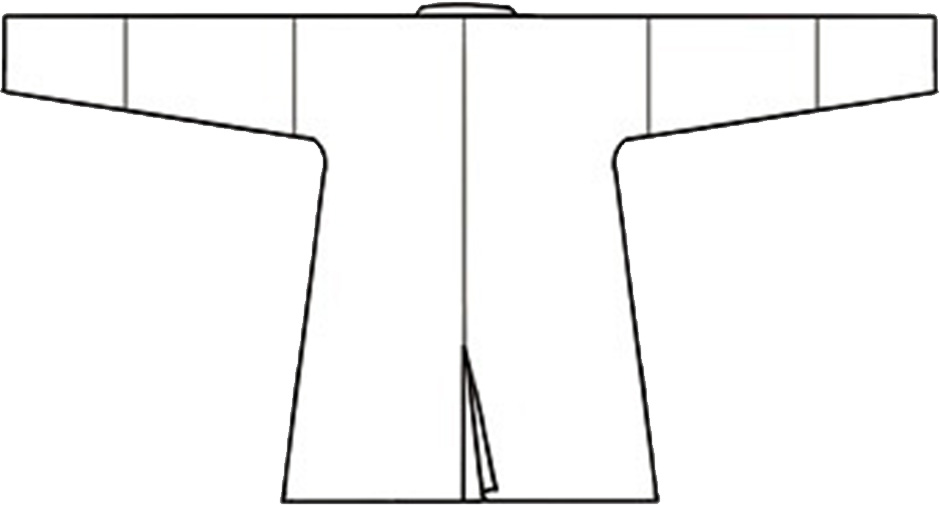

汗衫又称“衬汗”,是穿在最里层的贴身上衣,因贴身着体吸汗而得名。长度为八九十厘米左右,大约及膝,袖长比外衣更短。

图:汗衫

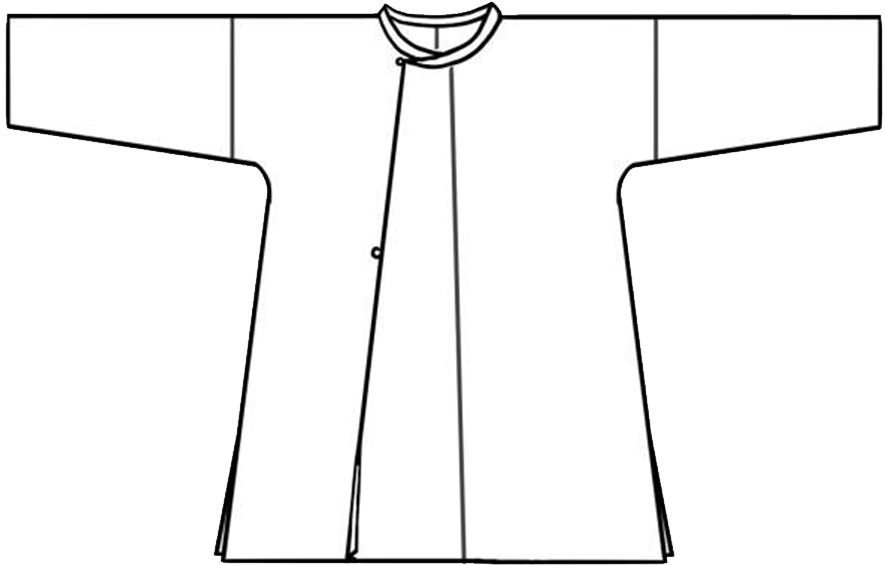

贴身下衣分为“袴”和“裈”两种。古人称开裆裤为“袴”,合裆裤为“裈”, 裈贴身穿,袴则套穿在外,一直到宋元时期,都是袴裈共存。裈一般为单层,袴则有单层也有夹棉。

图:袴

图:裈

图:穿开裆裤的唐代彩绘驯马俑

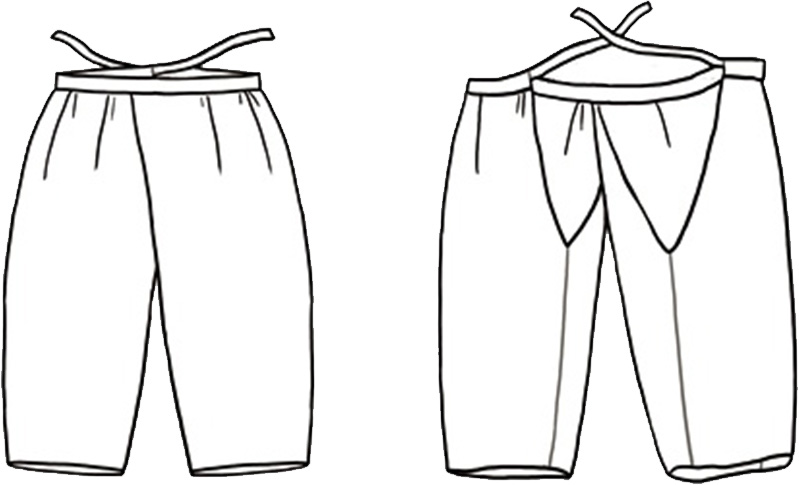

半臂是一种短袖或无袖上衣,领口为交领,腰下接襕,和襕袍形制不同的是,半臂的襕自腰而下及膝,形似短裙,且与腰以上的颜色不同。

图:半臂

图:甘肃武威唐代吐谷浑王族墓葬群出土的

翼兽纹、凤纹锦半臂

图:唐•夹缬(xié)罗半臂(日本奈良正仓院藏)

半臂一般穿在贴身衣物之上、外衣之下,作为内衣的一种,普通的劳动者也将它单穿作为外衣。这种劳动者穿的半臂一般由麻布制成,也称为“半臂短褐”。

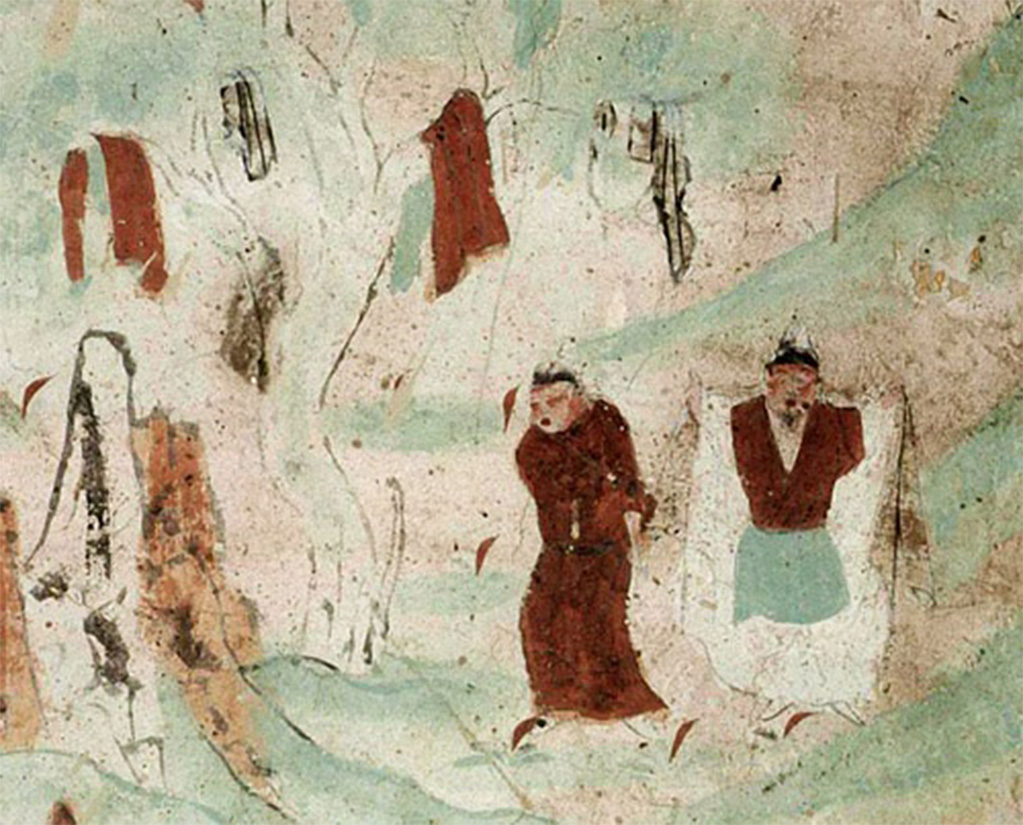

图:盛唐敦煌莫高窟-六窟北壁(局部)

白袍内暗红带碧襕的半臂衣

图:敦煌壁画•唐代船夫

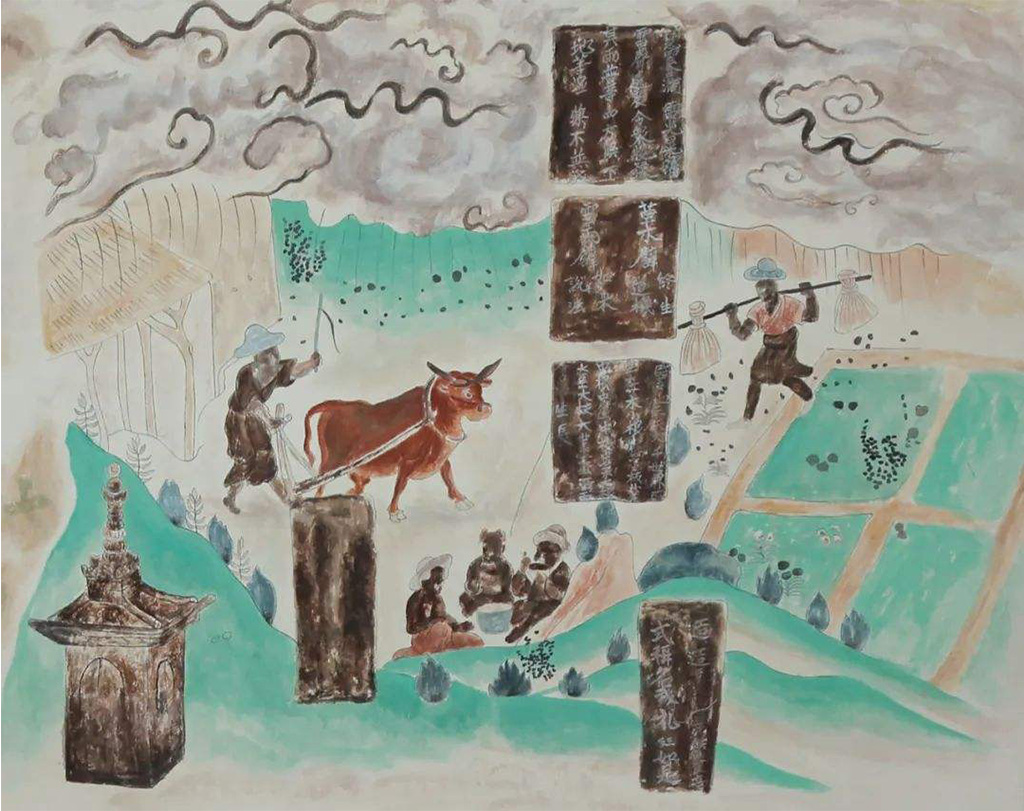

图:【唐】《雨中耕作图》(敦煌壁画)

中身穿半臂短褐的农民

与如今统称的袖口及腕的“长袖”不同,唐代的“长袖”特指一种服装,与“半臂”相对,半臂为春衣,长袖为冬衣。它和半臂一样也有襕,颜色及用料也与腰以上的不同。

图:长袖

带腰镧的长袖在西域汉晋墓中就已经有发现,唐代长袖有圆领,也有翻领。在敦煌壁画中,就有很多身穿翻领带斓长袖短衣的形象。

“袄子”一般指夹衣,不带襕,长度约及膝,比外层的袍衫短,可夹棉。

《新唐书•舆服志》有记载:“遂于袍衫之内,着朱紫青绿等色短衫袄子。”说明袄子通常穿于袍衫之内。

唐代袄子一般有开衩,有两侧开衩的“缺胯袄子”, 也有背后开衩的“开后袄子”。初唐时,开衩尚仅及膝上,盛唐之后开衩上升至腰部。

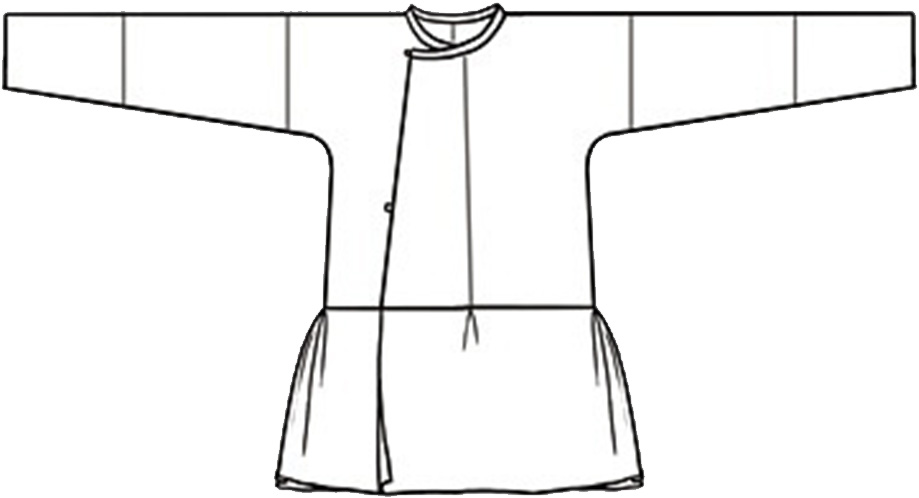

图:缺胯袄子

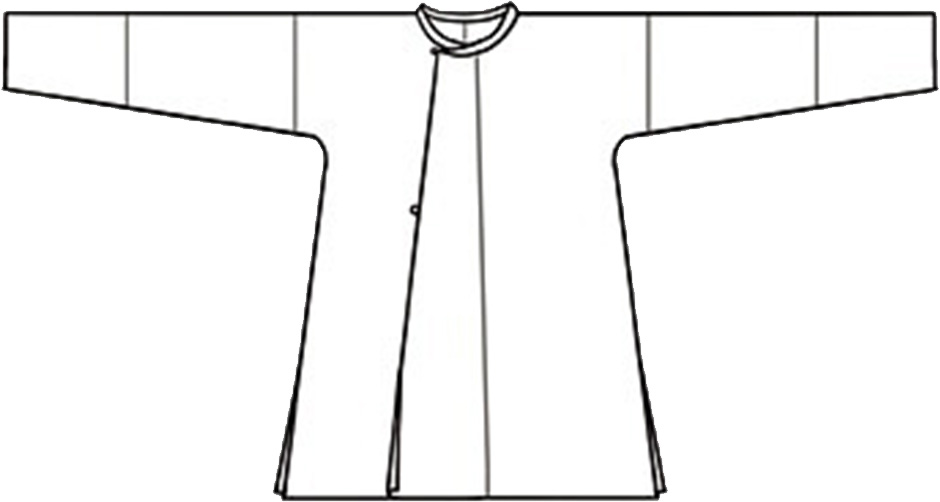

图:开后袄子

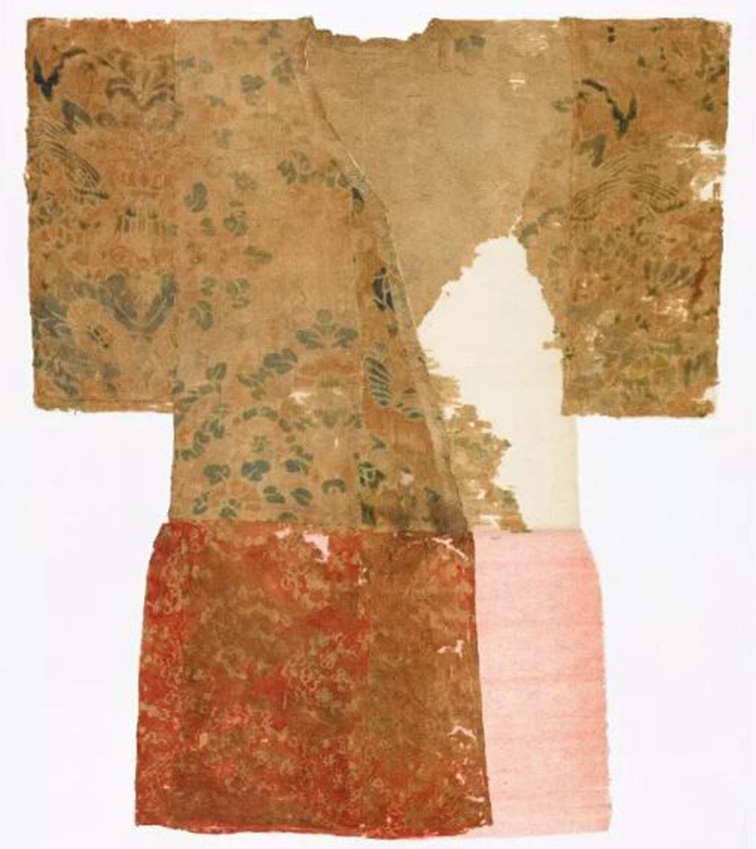

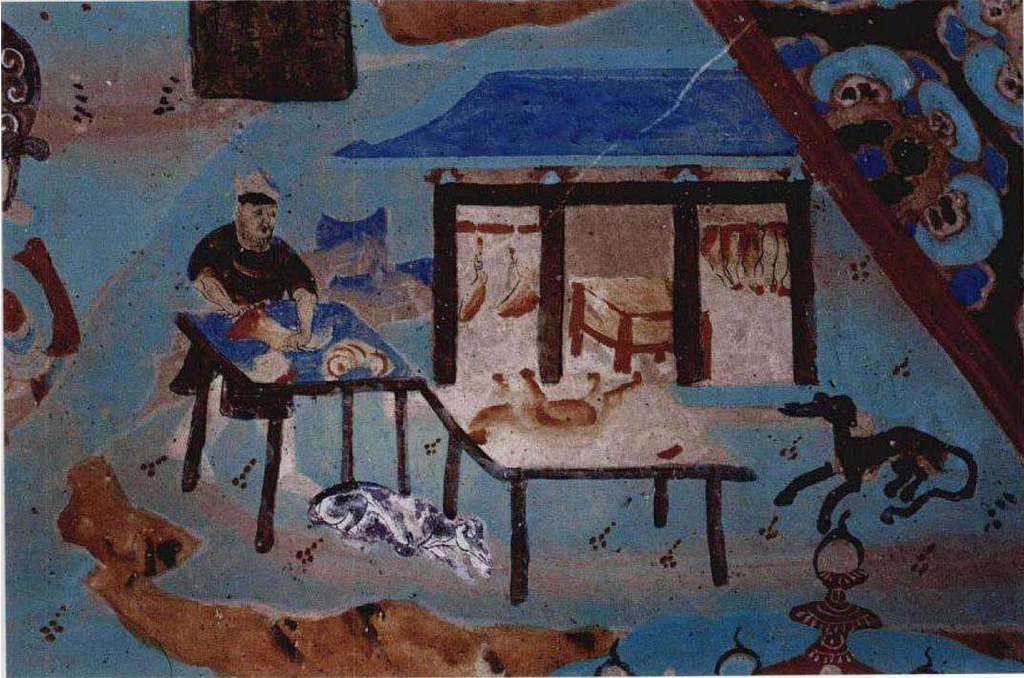

袍衫是唐代男子最常见的服装。“袍”指的是夹衣,冬天可夹棉,“衫”指的是单衣,一般为圆领、窄袖、右衽。士人所穿的袍衫一般不开衩,膝下接横襕,称为“襕袍”“襕衫”。

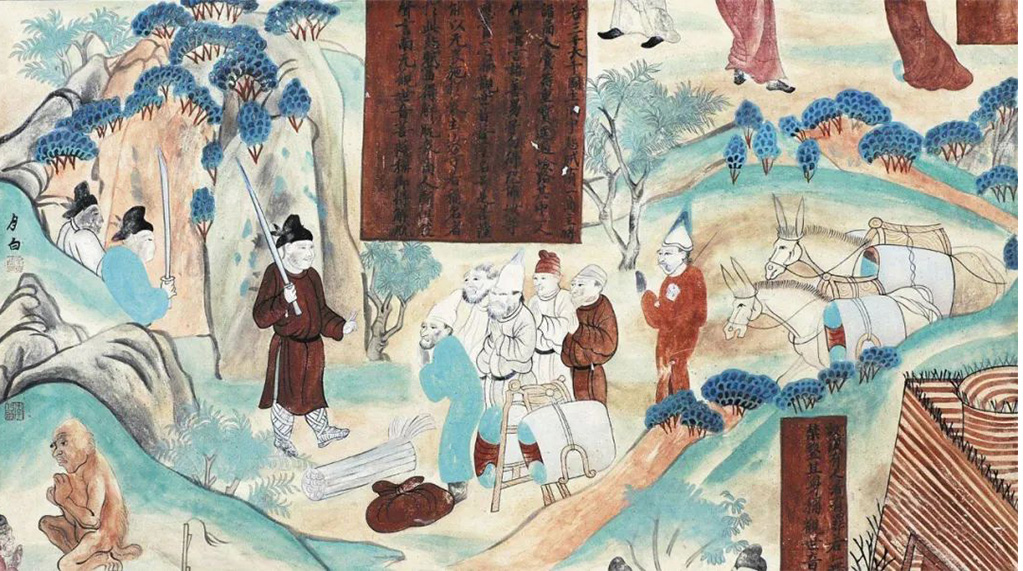

庶人和军士所穿的袍衫两侧开衩,方便活动,称为“缺胯袍(衫)”或“圆领开胯袍(衫)”。《新唐书•卷十四•车服》记载:“开骻者名曰缺骻衫,庶人服之。”“骻”同“胯”,“开骻”指的就是衣旁从下开衩至胯骨。

根据袍衫长短,可分为长袍(衫)或者短袍(衫)。长袍下摆长及小腿中部,多在社交、游玩、宴会时穿着。

图:唐代韦氏家族墓壁画《野宴图》

短袍下摆及膝,有些甚至高过膝盖,多在劳作、骑马时穿着。庶人所穿的短袍一般都由本色麻布制成,也称“圆领短褐”。

图:莫高窟第420窟的盛唐壁画《胡商遇盗图》(摹本)

图:莫高窟第85窟晚唐壁画《楞伽经变之肉坊》(摹本)